|

Heute muss ich mal die Werbetrommel rühren, weil ich mir gestern die neue Netflix Doku mit dem Titel "Hack Your Health: Secrets of Your Gut" (auf Deutsch: Hack your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung) angesehen habe.

Ich muss sagen: ich bin begeistert. Überwiegend erklärt Ärztin und Autorin Giulia Enders - die auch das Buch „Darm mit Charme“ geschrieben hat (ein geniales und lesenswertes Buch), wie die Welt des Darm Mikrobioms funktioniert. Auch auch andere Experten wie Forscher und Autor Tim Spector, Mikrobiologe Justin Sonnenburg, Mikrobiologin Erica Sonnenburg, Neuropsychologin Annie Gupta, Mikrobieller Ökologe Jack Gilbert und Mikrobiologe Asshish Jha kommen zu Wort. Sehr witzig und anschaulich wird mit kleinen, herzigen Filzbakterien die geheimnisvolle Welt des Darms erklärt. Da hat man die Bakterien gleich doppelt lieb. Ich jedenfalls habe am Bildschirm „geklebt“. Aber vielleicht erst einmal ein paar interessante Fakten zu deinem Darm. Wusstest du das? Darf ich vorstellen: Dein Darm (oft vernachlässigt und unterschätzt) Dein Darm ist der VIP-Bereich in deinem Bauch, der dafür sorgt, dass nur die besten Nährstoffe in deinen Blutkreislauf kommen. Dieser schlauchförmige Muskel, gefaltet wie ein Origami-Kunstwerk, besteht aus Dünn- und Dickdarm. Der Dünndarm ist das Genie, das aus komplexen Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten einfache Zucker, Aminosäuren und Fettsäuren zaubert. Dabei hilft ein Cocktail aus Verdauungssäften, Gallenflüssigkeit und Darmsekret – ein echtes Chemielabor im Miniformat. Der Dickdarm, der trägere Cousin des Dünndarms, aber genauso wichtig, kümmert sich hauptsächlich um das Recycling von Wasser und Gallensäuren und die Produktion von Vitaminen. Hier wird auch der Restmüll entsorgt – alles, was der Körper nicht braucht, geht raus. Ein paar eindrucksvolle Zahlen zum Darm

Das Mikrobiom – der Star deines inneren Ökosystems In deinem Darm lebt das Mikrobiom, ein buntes Völkchen von 100 Billionen Mikroben, die wie eine Rockband aus 500 verschiedenen Arten zusammenspielen. Jeder hat sein eigenes Mikrobiom, vererbt von Mama durch vaginale Geburt und beeinflusst durch unseren Lebensstil: was isst du? Wen hast du geküsst? Welche Orte hast du bereist? Hast du ein Haustier? Stress? Diese Mikroben sind nicht nur nützlich, sondern auch kleine Alchemisten, die Glückshormone wie Dopamin und Serotonin produzieren. Auch deine Gemütsstimmung hängt von deinem Mikrobiom ab. Karate im Immunzentrum Dein Darm ist die Kaserne deines Immunsystems. Hier werden 80 % der Immunzellen wie kleine Karatekämpfer trainiert, um dich vor fiesen Eindringlingen zu schützen. Die Darmflora hilft dabei und eine intakte Darmbarriere sorgt dafür, dass nur die Guten ins Blut gelangen. Das darmassoziierte Immunsystem (GALT) ist wie ein Geheimdienst, der Fremdstoffe markiert und eliminiert, bevor sie größeren Schaden anrichten können. Ein gesunder Darm bedeutet also ein starkes Immunsystem. No-gos für den Darm Was mag dein Darm nicht? Ganz klar: Fast Food, Zucker (auch Weißmehl Produkte), stark verarbeitete Nahrung, schlechte Fette (gesättigte Fettsäuren), Stress, Schlaf- und Bewegungsmangel, Essen schlingen und nicht ordentlich kauen sowie zu viel Snacking können deinem Darm ganz schön zusetzen. Eine gestörte Darmflora kann das Risiko für viele Krankheiten erhöhen und bestehende Probleme verschlimmern. Hier sind einige der wichtigsten: Verdauungsstörungen: Reizdarmsyndrom (RDS): Eine häufige Störung, die durch Bauchschmerzen, Blähungen und veränderte Stuhlgewohnheiten gekennzeichnet ist. Eine Dysbiose im Darm, also ein Ungleichgewicht im Darm, kann die Symptome verschlimmern. Entzündliche Darmerkrankungen (IBD): Dazu gehören Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ein Ungleichgewicht im Mikrobiom kann zu chronischen Entzündungen und Gewebeschäden im Darm führen. Metabolische Erkrankungen: Fettleibigkeit: Es gibt Hinweise darauf, dass das Mikrobiom den Energiehaushalt und die Fettablagerung im Körper beeinflusst. Eine unausgewogene Darmflora kann zur Gewichtszunahme beitragen. Typ-2-Diabetes: Eine gestörte Darmflora kann die Insulinresistenz erhöhen und das Risiko für Typ-2-Diabetes steigern. Immunerkrankungen: Allergien: Ein ungesundes Mikrobiom kann das Immunsystem überreagieren lassen, was zu Allergien und Asthma führen kann. Autoimmunerkrankungen: Krankheiten wie rheumatoide Arthritis und Multiple Sklerose werden ebenfalls mit einer gestörten Darmflora in Verbindung gebracht. Psychische Störungen: Depressionen und Angststörungen: Die sogenannte Darm-Hirn-Achse zeigt, dass das Mikrobiom einen Einfluss auf das Gehirn und die Stimmung hat. Eine Dysbiose kann das Risiko für Depressionen und Angststörungen erhöhen. Neurologische Erkrankungen: Parkinson-Krankheit: Es wird vermutet, dass eine gestörte Darmflora die Entwicklung und den Verlauf von Parkinson beeinflussen kann. Krebs: Darmkrebs: Eine Dysbiose kann zu Entzündungen und Veränderungen in den Zellen der Darmwand führen, was das Risiko für Darmkrebs erhöhen kann. Brustkrebs (aufgepasst!): Studien haben gezeigt, dass ein gestörtes Mikrobiom das Wachstum und die Aggressivität von Brustkrebs beeinflussen kann. Wer es genauer wissen möchte, hier zwei Studien zu diesem Thema: Claire Buchta Rosean, Melanie R Rutkowski et al. Pre-existing commensal dysbiosis is a host-intrinsic regulator of tissue inflammation and tumor cell dissemination in hormone receptor-positive breast cancer. Cancer Research, 2019, canres.3464.2018 DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-3464 https://cancerres.aacrjournals.org/content/79/14/3662 University of Virginia Health System, Unhealthy gut promotes spread of breast cancer: Disrupting gut bacteria had profound, sustained effects, making cancer more aggressive, ScienceDaily, 10. Juni 2019, https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190610111539.htm Giulia Enders erklärt, dass hochverarbeitete Lebensmittel vom Magen und Dünndarm so schnell aufgenommen werden, dass die Verdauung als „stressiges Ereignis“ beschrieben werden kann. Dabei muss der Körper rasch mit einem starken Anstieg des Blutzuckers umgehen. Er weiß gar nicht in der Eile, wohin mit dem ganzen Zucker (Giulia Enders fuchtelt wild mit den Armen). Im Vergleich dazu verläuft die Verdauung von Obst und Gemüse mit reichlich Ballaststoffen langsamer und bietet den Darmmikroben mehr Zeit, sich an der Nahrung zu laben. Diese Mikroben sind äußerst nützlich, da sie bei der Verdauung helfen, Entzündungen reduzieren, das Immunsystem trainieren, Hormone regulieren und dem Gehirn signalisieren, ob wir satt sind. Sehr wichtig. Was mag der Darm? Dein Darm liebt Ballaststoffe, viel Wasser, regelmäßige Bewegung und wenig Stress. Hört sich nach Urlaub an. Kleine Helfer wie Anis, Kümmel, Fenchel und Bauchmassagen können bei Beschwerden Wunder wirken. So kannst du dein Mikrobiom verbessern Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Ernährung der entscheidende Faktor für die Vielfalt deiner mikrobiellen Gemeinschaft ist. Giulia Enders vergleicht ein gesundes Mikrobiom mit einem biodiversen Wald: Man kann nicht nur ein paar gesunde Pflanzen einsetzen und erwarten, dass sich alles ändert. Ein Wald benötigt ein Gleichgewicht aus Pflanzen, Licht, Wasser und Nährstoffen, um zu funktionieren. Ähnlich brauchen Darmmikroben täglich eine gewisse Menge an Ballaststoffen aus Obst und Gemüse, um zu gedeihen. Die DGE empfiehlt 30 g Ballaststoffe pro Tag, mehr als die meisten Menschen zu sich nehmen, in der Regel um die 20 g. Hochverarbeitete Lebensmittel enthalten oft kaum Ballaststoffe. Was passiert, wenn du nicht genug Ballaststoffe isst? Der Mikrobiologe Justin Sonnenburg sagt in der Doku: „Wenn du deine Darmmikroben nicht mit genügend Ballaststoffen versorgst, beginnen sie, dich zu essen“. Giulia Enders erklärt weiter, dass eine schützende Schleimschicht zwischen den Darmwänden und dem Blutkreislauf liegt, die den Nährstoffaustausch ermöglicht, aber auch die Mikroben zurückhält. Wenn den Mikroben jedoch die Nahrung ausgeht, fangen sie an, die Schleimschicht zu verzehren, was zu chronischen Entzündungen und Autoimmunerkrankungen führen kann. Leaky Gut lässt grüßen. Um ein vielfältigeres Mikrobiom zu erreichen, sollte man langsam eine größere Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln in die Ernährung einführen. Dein Darm mag es - wie die Welt nun mal ist - bunt und vielfältig. 🌈 Vielfalt in der Ernährung ist das A und O für die Darmgesundheit „Jeden Tag denselben Grünkohlsalat zu essen, ist nicht so gesund, wie man denkt. Je vielfältiger deine Ernährung, desto reicher wird dein Mikrobiom und desto mehr Bakterienarten sind in deinem Darm vorhanden“, erklärt Jack Gilbert, mikrobielle Ökologe an der University of California San Diego. Mikrobielle Vielfalt im Darm ist mit besserer Darmgesundheit und Gesundheit im Allgemeinen verbunden. Der Verzehr von Vollwertkost mit Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten, stellt sicher, dass du eine breite Palette an Nährstoffen erhältst, die für die allgemeine Gesundheit und eine optimale Darmfunktion notwendig sind. „Es geht nicht darum, Dinge einzuschränken“, fügt Tim Spector, genetischer Epidemiologe am King’s College London, hinzu. „Es geht darum, deine Auswahl an möglichen Lebensmitteln zu erweitern.“ Und hier der Kicker... Dr. Annie Gupta hat einen einfachen, aber den Non-plus-ultra Ratschlag: Zählen! Ihr Mantra lautet: ABC - Always be counting. Aber keine Kalorien. Sie empfiehlt, jede Woche 20 - 30 Darmschmeichler in den Ernährungsplan einzubauen. Also 20 - 30 verschiedenes Obst und Gemüse. Die Zahl hat mich zunächst ehrlich gesagt erschreckt. Ich fragte mich, schaffe ich das, pro Woche 20 - 30 verschiedene darmfreundliche Nahrungsmittel zu mir zu nehmen? Ich weiß nicht, wie dir es damit geht, aber ich musste das sofort durchrechnen und habe mir aufgeschrieben, was ich so im Laufe der Woche zu mir genommen habe. Dabei bin ich auf 18 gekommen. Nun ja, auch bei einer Gesundheitsberaterin ist da wohl noch Luft nach oben. Wie kann das gehen mit den 20 -30 darmfreundlichen Nahrungsmittel? Hier ein paar Ideen (die ich wohl auch beherzigen sollte), wie du Abwechslung und eben die 20 - 30 verschiedenen Darmschmeichler in deinen Speiseplan bringen kannst: Frühstück

Mittagessen

Snack

Abendessen

Was noch?

So schaffen wir locker die empfohlenen 20 - 30 Darmschmeichler die Woche. Fazit Ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber mich inspirieren solche Dokus wie auch "Hack Your Health: The Secrets of Your Gut" total. Es zeigt mir immer wieder, wie einfach es doch sein kann, sich etwas um die eigene Gesundheit zu kümmern und vor allem welche Vorzüge das für meinen Körper hat. Warum machen wir alles so kompliziert? Wer hat damit angefangen, uns vorzuschreiben, welche Ernährungsweise die Richtige ist? Muss doch gar nicht sein. Und wir müssen auch nicht der letzten Diät und Ernährungsempfehlung hinterher rennen, um letzten Endes zu erkennen, dass wir das im hektischen Alltag nicht aufrecht erhalten können. Manchmal wünsche ich mir, in einer Zeitmaschine zurück in meine Kindheit zu reisen und zu fühlen und zu schmecken, wie es damals war, was wir gegessen haben (ja, Toast Hawaii und Flair - wer erinnert sich? - gehörte dazu).

Ich glaube, mit den wenigen und einfachen Regeln fährt man schon ganz gut. Auch finde ich die Erkenntnis großartig, sein Nahrungsrepertoire zu erweitern anstelle es einzuengen. Denn kommt mehr Gutes, wird das Schlechte verdrängt. So verhält es sich auch übrigens mit den Darmbakterien: die guten Darmbakterien verdrängen die schlechten Darmbakterien. Unser Mikrobiom kann sich binnen 24 Stunden nach dem Essen verändern - je nachdem was wir gegessen haben - entweder in die eine oder die andere Richtung. Das entscheiden wir ganz allein. Wieviele Darmschmeichler schaffst du die Woche? Erzähle es mir, ich bin gespannt. Schwanger nach Brustkrebs: Drei Viertel der Betroffenen werden nach der Diagnose schwanger

Eine neue Studie gibt Hoffnung für Frauen, die nach einer Brustkrebsdiagnose (Stadium I bis III) schwanger werden möchten. Laut dieser Studie, präsentiert von Kimia Sorouri vom Dana-Farber Cancer Institute, gelingt es fast drei Viertel der betroffenen Frauen, schwanger zu werden. Die Studie ist besonders bedeutend, weil sie die erste ihrer Art ist, die über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren nachbeobachtet wurde und Patientinnen mit verschiedenen Brustkrebssubtypen einschloss. Studienüberblick: 1.213 Frauen, diagnostiziert zwischen 2006 und 2016, nahmen teil. Sie waren zum Zeitpunkt der Diagnose 40 Jahre oder jünger. Ausgeschlossen waren Frauen mit metastasiertem Brustkrebs. Ergebnisse:

Einflussfaktoren:

Keine Rolle spielten:

Bedeutung der Studie: Diese Ergebnisse sind von großer Bedeutung für die Beratung jüngerer Brustkrebspatientinnen. Sie unterstreichen, wie wichtig der Zugang zu Maßnahmen zur Erhaltung der Fruchtbarkeit ist. Auf jeden Fall schenkt die Studie vielen Frauen nach einer Brustkrebsdiagnose neue Hoffnung, eine Familie zu planen. Quelle: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/151657/Schwangerschaft-nach-Brustkrebs-ist-moeglich?rt=f960175a835d01443f984775708f038d (aufgerufen am 04.06.2024) Buch Tipp: How not to Age - Dr. Michael Greger

Ich habe mir kürzlich auf meiner USA Reise das Buch „How not to Age“ - von Dr. Michael Greger gekauft, das sich mit Langlebigkeit und Vitalität beschäftigt. Dr. Michael Greger ist ein renommierter amerikanischer Arzt und Ernährungswissenschaftler und hat schon eine ganze Reihe an Büchern „How not to…“ herausgebracht. Das bekannteste ist wahrscheinlich „How not to Die“ - auf Deutsch ebenfalls „How not to Die“, aber mit dem Untertitel „Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern - und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen.“ Auch hier ging es darum, den frühzeitigen Tod verursacht durch die häufigsten 15 Todesursachen der westlichen Welt mit einem gesunden Lebensstil zu verhindern. Ebenfalls ein sehr lesenswertes Buch! Das Thema Langlebigkeit finde ich sehr spannend und beschäftigt mich schon seit längerer Zeit. In erster Linie geht es bei der Langlebigkeitsforschung nicht darum, alt wie Methusalem zu werden, sondern gesund zu altern. Egal, wieviele Lebensjahre uns vergönnt sind. Und nachdem ich eine Brustkrebserkrankung überstanden und bisher überlebt habe, ist mein Streben nach Gesundheit noch größer und zu meiner Maxime geworden. Also möchte ich gerne mit euch kurz und knackig teilen, was Dr. Greger schreibt und was wir tun können, um gesund und munter alt zu werden. Einführung Altern ist ein Thema, das uns alle betrifft. Ab dem Zeitpunkt unserer Geburt altern wir. In jungen Jahren ist das nicht so ersichtlich, aber spätestens ab der zweiten Lebenshälfte merken wir es immer mehr. Die ersten Falten werden sichtbar und es zwickt mal hier, mal da. Aber was wäre, wenn wir den Alterungsprozess verlangsamen oder sogar umkehren könnten? Es gibt Statistiken, die aufzeigen, dass ältere Menschen im Durchschnitt die letzten 16 Jahre vor ihrem Lebensende an mehreren chronischen Erkrankungen leiden, viele Medikamente einnehmen müssen und dadurch oft stark in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind. Es geht also nicht um Quantität - also mehr Lebensjahre, sondern um die Qualität der Lebenszeit, um möglichst bis kurz vor dem Tod gesund und aktiv zu bleiben. In seinem Buch "How Not to Age" teilt Dr. Michael Greger wissenschaftlich fundierte Strategien zur Förderung der Langlebigkeit und Gesundheit. Mit seiner typischen Mischung aus Humor und fundiertem Wissen nimmt er uns mit auf eine Reise durch die neuesten Erkenntnisse der Alters- und Krebsforschung. Ärzte haben das Altern lange Zeit wie eine Krankheit behandelt, doch älter zu werden muss nicht zwangsläufig mit zunehmenden Krankheiten einhergehen. Es gibt elf Alterungsprozesse in unseren Körperzellen, die Dr. Greger sehr ausführlich beschreibt, und wir können jeden von ihnen beeinflussen. Zum Beispiel kann die Autophagie, ein Prozess zur Wiederverwertung von Zellabfall, durch Spermidin angeregt werden, das in Lebensmitteln wie Tempeh, Pilzen und Weizenkeimen vorkommt. Seneszente "Zombie"-Zellen, die Entzündungen fördern und mit vielen altersbedingten Krankheiten in Verbindung stehen, können teilweise durch quercetinreiche Nahrungsmittel wie Zwiebeln, Äpfel und Grünkohl beseitigt werden. Und wir können dem Alterungsprozess entgegenwirken, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Wie sollte es anders sein: Ernährung als Schlüssel zur Langlebigkeit Dr. Greger betont die Bedeutung einer pflanzlichen Ernährung für die Förderung eines langen und gesunden Lebens. Eine Ernährung reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann das Risiko chronischer Krankheiten wie Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs erheblich verringern. Durch den Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel und tierische Produkte kann man die Zellalterung verlangsamen und die allgemeine Gesundheit verbessern. Bewegung und körperliche Aktivität Bewegung ist ein weiterer wichtiger Faktor, um den Alterungsprozess zu verlangsamen. Dr. Greger empfiehlt regelmäßige körperliche Aktivität, einschließlich Ausdauertraining, Krafttraining und Dehnübungen. Schon moderate Bewegung bringt erhebliche gesundheitliche Vorteile, darunter die Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit, die Stärkung der Muskulatur und die Förderung der kognitiven Funktion. Stressbewältigung und mentale Gesundheit Chronischer Stress kann den Alterungsprozess beschleunigen und das Risiko für verschiedene Krankheiten, einschließlich Krebs, erhöhen. Dr. Greger betont die Bedeutung von Stressbewältigungstechniken wie Meditation, Yoga und Achtsamkeit. Diese Praktiken können helfen, den Cortisolspiegel zu senken, das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern und die Lebensqualität zu steigern. Schlaf und Erholung Guter Schlaf ist unerlässlich für die Gesundheit und Langlebigkeit. Dr. Greger erläutert, wie wichtig es ist, eine gute Schlafhygiene zu praktizieren und ausreichend, qualitativ hochwertigen Schlaf zu bekommen. Schlafmangel ist mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen verbunden, einschließlich Fettleibigkeit, Diabetes, Herzkrankheiten und kognitivem Verfall. Soziale Verbindungen und Gemeinschaft Starke soziale Bindungen und ein unterstützendes soziales Netzwerk sind ebenfalls wichtige Faktoren für ein langes und gesundes Leben. Menschen mit engen sozialen Beziehungen leben länger und sind weniger anfällig für psychische und physische Gesundheitsprobleme. Dr. Greger ermutigt dazu, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und sich aktiv in Gemeinschaften einzubringen. Empfohlene Nahrungsmittel Dr. Greger empfiehlt bestimmte Nahrungsmittel, die zur Förderung der Gesundheit und Langlebigkeit beitragen:

Empfohlene Nahrungsergänzungsmittel Um mögliche Nährstofflücken zu schließen, empfiehlt Dr. Greger folgende Nahrungsergänzungsmittel:

Krebsprävention, insbesondere Brustkrebs Dr. Greger behandelt ausführlich das Thema Krebsprävention. Eine pflanzliche Ernährung und ein gesunder Lebensstil können das Risiko, an Krebs zu erkranken, erheblich senken. Hier sind einige seiner wichtigsten Empfehlungen:

Auch hier sind regelmäßige Bewegung, die Vermeidung von Schadstoffen und effektive Stressbewältigung weitere Schlüssel zur Krebsprävention. Chronischer Stress kann das Immunsystem schwächen und das Krebsrisiko erhöhen, weshalb Techniken wie Meditation und Yoga hilfreich sind. Fazit Dr. Michael Gregers Buch "How Not to Age" beschreibt wissenschaftlich sehr fundiert und mit Studien untermauert, wie Alterung funktioniert und welche Alterungsprozesse sich im Körper abspielen. Das ist zum Teil sehr anspruchsvoll und kann den Leser (auch mich) stellenweise etwas überfordern. Trotzdem lohnt es sich, dranzubleiben. Denn das Buch bietet eine umfassende Anleitung zur Förderung der Langlebigkeit und Gesundheit durch eine Kombination aus gesunder Ernährung und Lebensstiländerungen. Eine pflanzliche Ernährung, regelmäßige Bewegung, effektive Stressbewältigung, ausreichender Schlaf und starke soziale Verbindungen sind die Schlüsselelemente, um den Alterungsprozess zu verlangsamen und das Krebsrisiko, auch das von Brustkrebs, zu senken. Im Grunde genommen sind das alles keine neuen Erkenntnisse, sondern sind die Dinge, die wir eigentlich schon kennen und wissen. Unser Lebensstil hat auf ALLE chronischen Erkrankungen Auswirkungen, egal ob Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Alzheimer oder Erkrankungen des Muskel-Skelett Systems. Wir können also viele Fliegen (Erkrankungen) mit einer Klappe (gesundem Lebensstil) schlagen. Wie genial ist das denn! Das Buch erinnert uns daran, was einen gesunden Lebensstil ausmacht und dass die Investition darin es uns Wert sein sollte, unserer Gesundheit zu Liebe, unserem Wohlbefinden und damit wir noch in späten Jahren unser Leben in vollen Zügen aktiv genießen können. Im besten Falle ohne Medikamente und ohne Rollator. Wie Dr. Greger es ausdrückt: „Was nützt ein längeres Leben, wenn man es nicht in vollen Zügen genießen kann?“ Und stellt interessanterweise fest, dass die Genetik nur etwa 15-30 % der Lebenserwartung ausmacht. Der Lebensstil kann unsere Lebensspanne und Vitalität erheblich beeinflussen. Das Buch von Dr. Michael Greger heißt auf Deutsch: „How Not to Age: Jung bleiben und immer gesünder werden“ - Gebundene Ausgabe im Piper Verlag - und erscheint in Deutschland am 31.05.2024. Wenn du Dr. Greger in Persona sehen möchtest und seiner tollen Präsentation zum Thema Altern lauschen möchtest (nur auf englisch), dann schau mal hier rein: https://nutritionfacts.org/book/how-not-to-age/ Sehr empfehlenswert! Am Freitag, den 18. November 2022 gab es den ersten PINK! Online Kongress. Gegründet wurde PINK! von der Ärztin und Brustkrebs Spezialistin Frau Prof. Dr. Pia Wülfing. Auf der Homepage gibt es viele gute Beiträge rund um das Thema Brustkrebs, insbesondere zur Diagnose, Therapie und Nachsorge. Alle Informationen sind ärztlich fundiert und leitlinienkonform. Und natürlich steckt auch viel Engagement und Hingabe in der Arbeit von PINK!. Ich finde das auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Und so möchte ich dir heute einen kurzen Abriss vom Kongress geben, über die Themen, die ich für sehr wichtig erachte. Natürlich kamen auch andere Themen zur Sprache, wie neue Medikamente, Brustaufbau und Tätowierung, Psychoonkologie und einiges mehr. Das war sehr viel an Information, denn immerhin dauerte der Kongress gute 6 Stunden. Also, hier die Themen, die ich für mich ganz persönlich spannend fand. Ich hoffe, du findest es genauso interessant und kannst vielleicht einige Aspekte für dich mitnehmen. Wenn du mal auf die Homepage von PINK! gehen möchtest, dann klicke gerne hier. Ich habe meine Zusammenfassung des Kongresses grafisch aufbereitet, deshalb kannst du dir gerne die Datei herunterladen und einen Blick auf Themen werfen, wie

Viel Spaß! Und wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Deine Diana

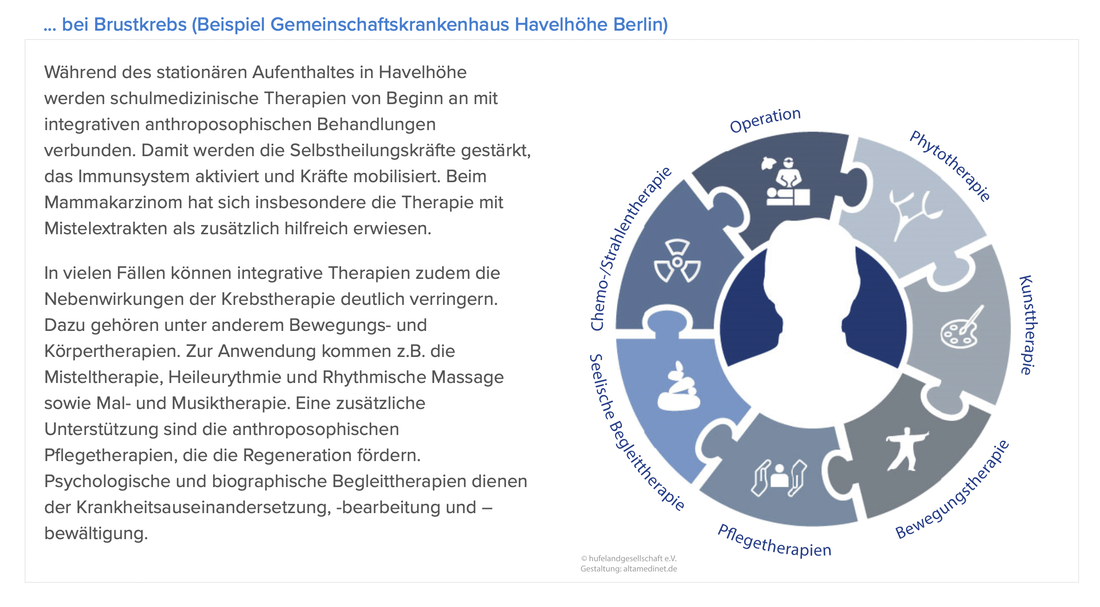

Heute bin ich wieder über einen interessanten Artikel in der Apotheken Umschau (Mai 2022) gestolpert. Es geht um das Immunsystem, wie es funktioniert, wie es geschwächt wird, aber auch wie man es stärken kann. In einem Interview wird Frau Prof. Dr. Eva Peters unter anderem gefragt, ob Stress auch bei Krebserkrankungen eine Rolle spielen könnte. Ja, sagt sie, das könnte es und weist auf eine Studie hin, bei der Menschen mit einem Melanom (also schwarzen Hautkrebs), die zusätzlich eine Psychotherapie erhalten hätten, weniger Rückfallquoten und eine bessere Prognose hatten als die Patienten ohne psychologische Betreuung. Das Immunsystem würde durch Stress geschwächt und hätte keine Ressourcen für Reparaturarbeiten, beispielsweise um Krebszellen zu beseitigen. Frau Prof. Eva Peters ist Psychoneuroimmunologin und beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen der Psyche, des Nervensystems und des Immunsystems. Längst hat man erkannt, dass Körper, Geist und Seele unmittelbar miteinander verbunden sind und gegenseitige Wechselwirkungen haben. Das Immunsystem arbeitet demnach nicht unabhängig, sondern interagiert mit anderen Systemen des Körpers. Noch vor etlichen Jahren war in der Medizinwelt die Annahme, dass Stress etwas mit Erkrankungen zu tun haben könnte, undenkbar. Der Körper wurde seit der Neuzeit der Medizin eher wie eine Maschine betrachtet und entsprechend behandelt, den man „mechanisch = chirurgisch“ reparieren konnte und wo „Teile“ ausgetauscht und ersetzt werden konnten. Zum Glück gibt es hier seit einiger Zeit ein Umdenken. Die Psychoneuroimmunogie (PNI) ist ein recht junges neues medizinisches Fachgebiet. Insbesondere wird die Auswirkung von Stress auf das Immunsystem erforscht. Wir alle wissen längst, dass sich Stress auf den Körper auswirkt. Wir kennen das Gefühl, vor einer Prüfung aufgeregt zu sein, beim ersten Kuss Herzklopfen zu haben oder so viele Dinge im Alltag erledigen zu müssen, dass wir in Zeitnot geraten und uns total gehetzt und überfordert fühlen. Hin und wieder Stress zu haben ist völlig o.k. und ist unser genetisches Programm, das sich bei unseren Vor-Vor-Vorfahren sehr bewährt hat. Stichwort: Säbelzahntiger. Bei Gefahr werden im Körper Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Dadurch ist man auf Knopfdruck leistungsbereit, der „Kampf-Flucht Reflex“ ist aktiviert. Dein Herz schlägt schneller, du atmest schneller, deine Verdauung wird eingestellt, deine Leber stellt Glucose als Energie für deine Muskeln bereit, deine Pupillen sind erweitert und dein Schmerzempfinden ist herabgesetzt. Alles Dinge, damit du entweder kämpfen oder wegrennen kannst. Wenn die Gefahr gebannt ist, beruhigt sich der Körper auch schnell wieder und alle eingestellten Körperfunktionen laufen wieder an. Problematisch wird es erst, wenn der Stress chronisch wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Stress als größtes Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhunderts benannt. Die Säbelzahntiger sind längst ausgestorben, aber Stress begegnet uns in vielen Facetten und und verschiedenen Lebenslagen: am Arbeitsplatz durch Überforderung, Zeitdruck oder Versagensängste, im privaten Umfeld durch Konflikte in der Familie, Reizüberflutung durch Social Media und Smartphone, ständig präsent und erreichbar zu sein oder durch Doppelbelastung, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Erschöpfung, Burn-out oder eine Depression sind nicht selten Folgen von anhaltendem Stress. Im Rahmen der Forschung in der Psychoneuroimmunologie hat man festgestellt, dass interessanterweise akuter Stress, also kurzzeitiger Stress immun-stimulierend wirkt. Der Körper wird für kurze Zeit leistungsfähiger und die natürlichen Killerzellen werden aktiver. Dagegen schwächt chronischer Stress die Immunabwehr. Hier gehen Forscher der Frage nach, welche Rolle Stress bei der Entstehung von Erkrankungen spielt. Sie fanden heraus, dass chronischer Stress die Aktivität der natürlichen Killerzellen herabsenkt, was zu einem schlechteren Immunschutz führt. Ein schlechter Immunschutz erhöht wiederum das Risiko für Entzündungen im Körper. Autoimmunerkrankungen und vielleicht auch Krebs könnten begünstigt werden. Natürlich spielen beim Krebs viele Faktoren eine Rolle. Man kann nicht unbedingt sagen, nur weil ich Stress hatte, habe ich Krebs bekommen. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Aber ich habe trotzdem bei Frauen mit Brustkrebs (mich eingeschlossen) schon die Beobachtung gemacht, dass Emotionen lange unterdrückt wurden, toxische Beziehungen bestanden (sei es Partner:in oder in der Familie) oder dass Frau immer für alle anderen Menschen in ihrem Umfeld da war, aber sie sich nicht um sich selbst und ihre Bedürfnisse gekümmert hat. Kommt dir das bekannt vor? Meine Erfahrung: Ich hatte in den Jahren vor meiner Brustkrebs Diagnose mächtigen Stress: Tod meines Vaters mit emotionalen Verstrickungen, einen Jobwechsel verbunden mit Mobbing, zurück in den alten Job, Überstunden, Doppelbelastung Job und Familie… Die Liste ist lang. Ich habe mich lange nicht um mich und meine Erholung vom Stress gekümmert. Ob mir das den Brustkrebs gebracht hat? Keine Ahnung. Würde aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass ich „Schuld“ an meinem Krebs hätte. Das lasse ich nicht zu. Nichts und niemand hat Schuld. Aber ich achte nun mehr darauf, mein Immunsystem stark zu machen - mich ausgewogen zu ernähren, regelmäßig zu bewegen, Ruhe-Inseln in den Alltag einzubauen, Vitamin D3/K2 und mich und meine Bedürfnisse wichtig zu nehmen. Dazu später mehr. Psychoneuroimmunologen:innen fordern ein Umdenken in der Medizin, da klar ist, dass Körper und Psyche untrennbar miteinander verbunden ist. Diese Erkenntnis hat sich in der Integrativen Medizin niedergeschlagen. In der integrativen Medizin werden schulmedizinische Verfahren mit wissenschaftlich gut untersuchten Heilverfahren kombiniert. Der Patient wird hier nicht auf ein krankes Organ reduziert, sondern Körper und Geist werden ganzheitlich betrachtet. Der Mensch mit all seinen Ressourcen steht im Mittelpunkt. Die Selbstregulation bzw. Selbstheilungskräfte sollen dabei unterstützt werden. Das kann mittels Lebenstilveränderungen und Naturheilkunde erfolgen, aber auch die Stärkung der Arzt-Patienten-Beziehung, Gesundheitsförderung und Prävention spielen eine erhebliche Rolle. So gehen schon einige Brustzentren in der Brustkrebsbehandlung einen integrativen Weg. Ein Beispiel ist das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Hier werden neben der klassischen Schulmedizin wie Operation, Chemo und Bestrahlung, auch die Misteltherapie, Heileurythmie, Rhythmische Massage und Mal- und Musiktherapie in die Behandlung mit einbezogen. Auch die Psyche kommt nicht zu kurz: die erkrankten Frauen werden speziell psychologisch betreut und mit einer Pflegetherapie zusätzlich unterstützt. Pflegetherapie ist „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Patientinnen werden angeleitet, Verrichtungen des täglichen Lebens selbständig bewältigen zu können. Das erfolgt in der Regel nach dem Bobath-Konzept: eine verloren gegangene Bewegungsfähigkeit wird wieder erlernt, sodass die Patientin alltägliche Tätigkeiten ohne Hilfe verrichten kann. Damit sollen Schmerzen und Versteifungen vermieden werden. Gerade nach einer Brust OP sehr wichtig, wie ich meine, um die Schulter-Arm Beweglichkeit zu fördern. Quelle: Hufelandgesellschaft e.V. (Ärztlicher Dachverband für Integrative Medizin)

https://www.hufelandgesellschaft.de/integrative-medizin/gute-beispiele Zurück zur Psychoneuroimmunologie und dem Stress. Wussten wir es doch schon immer, wie immens wichtig es zu sein scheint, chronischen Stress zu vermeiden. Nicht nur fürs Wohlbefinden, sondern auch um unseren natürlichen Killerzellen aktiv zu halten (damit sich nicht noch einmal unbemerkt der „crappy cancer“ breit macht). Aber wie schaffen wir das? Oft merken wir schon nicht mehr, wann wir über das Stress-Ziel hinausgeschossen sind. Der Alltag lässt meistens keine Gelegenheit dazu. Gerade dann ist es wichtig, sich kleine Ruhe-Inseln zu gönnen, um in sich hineinzuhorchen, wie es einem so gerade geht. Vielleicht auch den Tag Revue passieren lassen: was war gut? was ist nicht so gut gelaufen? Wo gab es stressige Situationen? Sich stressige Situationen bewusst zu machen, ist schon der erste Schritt. Vielleicht lässt sich dagegen etwas unternehmen? Zum Beispiel entschleunigen. Den Tag nicht mit Terminen voll zu stopfen, nicht auf hundert Hochzeiten zu tanzen, nicht immer HIER zu schreien, wenn im Job Projekte vergeben werden (auch die Geburtstagsfeier der Kollegin oder den Betriebsausflug zu organisieren). Vielleicht auch Aufgaben einfach delegieren, auch im privaten Bereich (ja, auch Kids können Wäsche aufhängen oder den Geschirrspüler ausräumen ;-). Was hilft sonst noch gegen Dauerstress? Meine TOP 9:

Hier noch zwei tolle Bücher, die ich dir sehr empfehlen kann, wenn du dich mit integrativer Medizin und unseren Selbstheilungskräften beschäftigen möchtest:

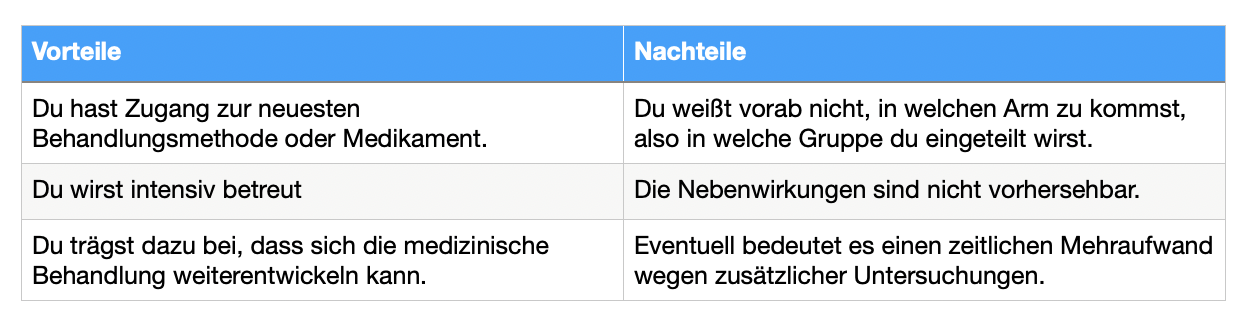

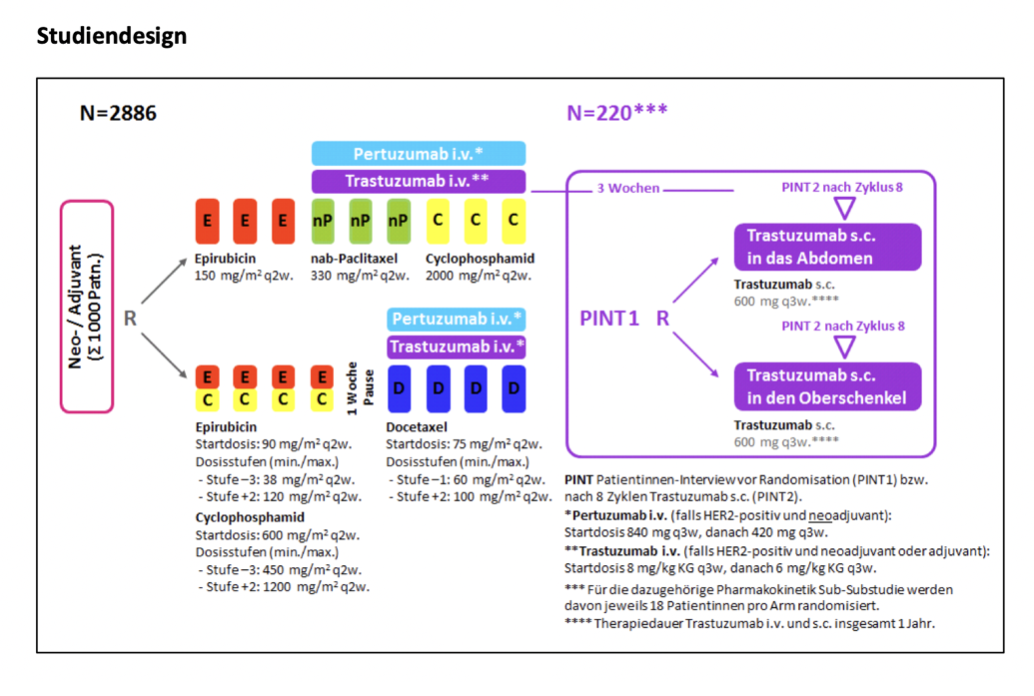

Quellen (aufgerufen am 20.5.22 und 21.5.22): Apotheken Umschau, „Wer gestresst ist, erkrankt heftiger und schneller“, Interview mit Frau Prof. Dr. Eva Peters, Ausgabe 1.05.22 https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/psychische-krankheiten/wer-gestresst-ist-erkrankt-heftiger-und-schneller-859191.html?utm_source=print&utm_medium=schlusspunkt&utm_campaign=aa22-05_024-027&utm_id=859191 Interview mit Prof. Dr. Tobias Esch: https://www.7mind.de/magazin/tobias-esch-werde-wieder-zum-experten-fuer-deine-gesundheit https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/medizin/psychosomatik/psychoneuroimmunologie-100.html (aufgerufen am 19.5.22) https://www.hufelandgesellschaft.de/integrative-medizin https://www.hufelandgesellschaft.de/integrative-medizin/gute-beispiele https://www.havelhoehe.de/brustkrebs.html Für den Fortschritt oder Versuchskaninchen? Eventuell erfüllt dein Brustkrebs Kriterien, um an einer Studie teilzunehmen. Studien, um den Fortschritt in der Medizin voranzutreiben und die Brustkrebs Therapie wirksamer zu machen. Bei Brustkrebs wird viel im Rahmen der medikamentösen Behandlung geforscht. Das schließt Chemotherapie, Anti-Hormon-Therapie, Antikörper Therapie, Immuntherapie oder auch Bestrahlung ein. Wir wissen ja, dass jeder Brustkrebs anders ist und seine ganz eigene Beschaffenheit hat. Deshalb gibt es inzwischen viele zielgerichtete Therapien, die auf die Tumorart maßgeschneidert sind. So wird nicht nach dem Gießkannenprinzip behandelt, sondern zielgerichtet auf den Tumor abgestimmt. Das bringt bessere und verträglichere Behandlungen mit sich. Vielleicht wirst du in der Klinik von einer Studienschwester oder der Ärztin selber angesprochen, dass dein Tumor alle Kriterien erfüllt, um an einer bestimmten Studie teilzunehmen, und ob du Interesse hättest, daran teilzunehmen. Falls du jetzt denkst, äh, ich bin doch kein Versuchskaninchen und lass mich mit unerforschter Medizin vollpumpen, dann stopp mal. Lass uns nachdenken. Erstmal: du bist kein Versuchskaninchen. Für klinische Studien gibt es in Deutschland ganz klare rechtliche Regelungen. Alle in Deutschland durchgeführten Studien müssen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) oder vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zugelassen werden. Beide Behörden unterstehen dem Bundesgesundheitsministerium. Die Medikamente, die verabreicht werden, müssen sich bereits im Labor und in Tierversuchen (ja, leider) bewährt haben. Natürlich kann keiner ausschließen, dass sich nicht doch Nebenwirkungen bemerkbar machen. Ein Restrisiko bleibt immer. Aber eben deshalb erfährt man als Patientin eine besondere engmaschige und intensive Betreuung durch die behandelnde Ärztin. Die Ärztin überwacht den Verlauf und untersucht dich intensiv. Falls die Nebenwirkungen bei dir gravierend sein sollten, wird die Ärztin deine Teilnahme an der Studie beenden. Außerdem hast du zu jedem Zeitpunkt selbst die Möglichkeit, die Studie abzubrechen. Damit Studien überhaupt aussagekräftig sind, muss es eine vergleichende Studie sein. Das bedeutet, es gibt meist zwei Gruppen. Die eine Gruppe erhält das neue Medikament, die andere Gruppe erhält entweder ein Scheinmedikament oder ein bereits bewährtes Medikament. In der Brustkrebstherapie würde man natürlich auf keinen Fall ein Scheinmedikament bekommen, das ist viel zu riskant und ethisch nicht vertretbar. Also wird ein bewährtes Medikament verabreicht. Die Einteilung in die Gruppen oder auch „Arm“ genannt erfolgt nach dem Zufallsprinzip, man sagt dazu auch randomisiert. So lassen sich die Ergebnisse nach Beendigung der Studie gut vergleichen und es kann daraus geschlossen werden, ob sich die neue Behandlungsmethode bewährt, Vorteile für die Patientin bringt und überhaupt sicher ist. Irgendjemand muss es tun. So ist das einfach, wenn man medizinischen Fortschritt möchte. Anders lässt sich das nicht herausfinden. Man muss wissen, wie Medikamente auf Menschen wirken. Auf eine reine in vitro Untersuchung, also im Reagenzglas, kann man sich allein nicht stützen. Es braucht eine in vivo, also am lebenden Menschen, Untersuchung. Als Studienteilnehmerin trägst du also erheblich dazu bei, dass es diesen medizinischen Fortschritt gibt und dass womöglich viele andere Patientinnen zukünftig von der neuen Behandlung profitieren werden. Ganz wichtig ist, dass die Ärztin dich vor Beginn der Studie umfassend aufklärt. Sie muss dir, wie bei anderen Behandlungen auch, ganz genau die Risiken und den möglichen Nutzen der Behandlung bzw. Studie aufzeigen. Du musst explizit deine schriftliche Einwilligung geben. Alle in Deutschland laufenden Studien sind im Deutschen Register Klinischer Studien (DRKS) erfasst. Hier gibt es bereits Daten zu über 13.000 Studien. Diese müssen öffentlich zugänglich sein. Für die Berliner Charité kann man hier einsehen, welche Studien aktuell laufen. Für andere Kliniken gibt es das natürlich auch. Wenn dich die Teilnahme an einer Studie interessiert, kannst du auch aktiv nachfragen, ob du für eine Studie in Frage kämest. Hier nochmal die Vor- und Nachteile einer Teilnahme an einer Studie: Meine Erfahrung Nun kann ich auch noch etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe im Rahmen meiner Chemotherapie auch an einer Studie teilgenommen. Das war die GAIN II Studie, bei der eine intensivierte dosisdichte Therapie mit einer adaptierten dosisdichten Therapie bei Patientinnen mit einem frühen Hochrisiko-Brustkrebs verglichen wurde. Bei der Vorbereitung meiner Chemotherapie hat mich die Studienschwester angesprochen und mir erklärt, dass mein Tumor prädestiniert sei, um an der GAIN II Studie teilzunehmen. Sie erklärte mir die Basics und fragte mich, ob ich daran Interesse hätte. Die Studienschwester oder auch Study Nurse genannt, ist die Schnittstelle zwischen dir als Studienteilnehmerin und der Prüfärztin. Sie hat überwiegend administrative Aufgaben, führt die Studie durch und betreut dich intensiv während der Studie. Bei Fragen, Problemen oder Unsicherheiten kannst du sie jederzeit ansprechen. Natürlich gibt es dann auch noch mit der Ärztin ein umfassendes Gespräch. Aber an das erinnere ich mich im Nachhinein gar nicht. Mir ist eher die Studienschwester präsenter, weil ich mit ihr ständig in Kontakt war. Für mich gab es ein unschlagbares Argument, an dieser Studie teilzunehmen: statt der üblichen 6 Monate Chemotherapie, würde meine Chemotherapie „nur“ 4 Monate dauern. Ich dachte, wenn ich schon so einen Mist mitmachen muss, dann Augen zu und schnell durch. Außerdem wäre ich dann Weihnachten 2013 mit der Chemo fertig. Das fand ich einen guten und vor allem überschaubaren Zeitpunkt. Ich willigte ein. Ich kam durch die Zufallsauswahl in den „zweiten Arm“. Meine Chemo würde nun alle 2 Wochen stattfinden: 4 x Epirubicin mit Cyclophosphamid - dann drei Wochen Pause (sonst immer zwei Wochen) - und dann nochmal alle zwei Wochen 4 x Docetaxel. Es wurde mir unendlich viel Blut abgenommen, diverse Blut-Parameter mussten überprüft werden und ein Schwangerschaftstest musste ebenfalls gemacht werden. Im September ging es dann los. Ich vertrug die Chemo an sich gut, wenn man überhaupt von „gut“ sprechen kann. Aber ja, es war akzeptabel und ich hatte nicht den Eindruck, dass es mir schlechter oder sehr viel anders erging als meinen Mitstreiterinnen, die an keiner Studie teilnahmen. Ich musste wöchentlich gemeinsam mit der Studienschwester Fragebögen zu meinem Befinden ausfüllen. Darin waren zum Beispiel Fragen zum aktuellen Gewicht, Hitzewallungen (ob ja und wie häufig), Herzprobleme, Atemprobleme, Übelkeit, Allgemeinbefinden und wahrscheinlich einiges mehr. Wenn ich ein Problem oder eine Frage hatte, konnte ich jederzeit vorbeikommen oder anrufen. Ich wurde jedes mal zur Ärztin durchgestellt, die sich die Zeit nahm, mein Problem oder meine Frage mit mir zu besprechen. Ich fühlte mich sehr gut betreut. Die Ärztin und die Studienschwester hatten immer ein offenes Ohr für mich. Nach vier Monaten war ich dann mit meiner Chemo und der Studie durch. Heute noch, nach fast 9 Jahren nach meiner Diagnose, bekomme ich einmal im Jahr einen Fragebogen der GBG (German Breast Group), die die GAIN II Studie durchführt. In diesem Fragebogen wird gefragt, ob ich noch lebe, ob es ein Rezidiv oder Metastasen gab und ob ich Beschwerden hätte. Diesen Fragebogen kann ich zum Glück immer schnell abarbeiten und im Freiumschlag wieder zurückschicken. Nach so vielen Jahren frage ich mich manchmal, was wohl die Studie im Ergebnis gebracht hat. Hat sich die dosisdichte Chemotherapie bewährt? Bietet sie bessere oder längere Überlebensraten? Oder hat sie gar nichts gebracht? Das hat mir bisher keiner mitgeteilt. Nach Beendigung der Chemo hatte ich keinen Kontakt mehr zur Studienschwester oder zur Ärztin. Auch mein jetziger Onkologe hat mir keine Infos zum Ergebnis der Studie gegeben, ich habe ihn dazu aber auch gar nicht befragt. Die eigentliche Frage hier lautet aber: will ich das wissen? Was, wenn das Studienergebnis nicht so gut war? Was, wenn es bei den Studienteilnehmerinnen viele Rezidive oder Metastasen gab? Will ich das so genau wissen? Würde es mich nicht runterziehen? Würde ich dann nicht denken, mir wird es ebenso ergehen? Ich habe für mich entschieden, die Sache ruhen zu lassen und nicht aktiv nachzufragen. Bei mir ist alles gut so wie es ist. Wie immer mit solchen Ergebnissen, sollte man sich vorher überlegen, ob einem das Wissen darüber etwas bringt oder nicht oder sogar eher verängstigt. Dennoch habe ich es nie bereut und kann persönlich nur empfehlen, an einer Studie teilzunehmen. Ich fühlte mich sehr gut betreut und zu keiner Zeit gesundheitlich gefährdet. Ich hoffe, ich konnte meinen Beitrag zur Brustkrebsbehandlung leisten. Vorankündigung

Zum Thema Studien werde ich demnächst mit Antje sprechen. Sie nimmt an der Studie „ADAPTlate“ (Medikament hier Abemaciclib) teil. Mit dieser Studie wird erforscht, ob eine Erweiterung der Antihormontherapie unter bereits laufender Therapie (Chemotherapie und/oder Operation) bei Frauen mit einem im Frühstadium behandelten hormonabhängigen Brustkrebs (Hormonrezeptor positiv; HER2-negativ), das Risiko eines Rezidivs bzw. einer Metastasierung vermindern kann. In der ADAPTlate Studie wird also die Kombination einer Antihormontherapie mit einem sogenannten CDK 4/6-Hemmer (Medikamente: Palbociclib, Ribociclib und Abemaciclib) untersucht. Antje wird erzählen,

Also, bleib dran! Neu im Leitlinienprogramm Onkologie Mammakarzinom: Beeinflussbare Lebensstilfaktoren Das Leitlinienprogramm Onkologie ist eine von der der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) , der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. (DKG) und der Deutschen Krebshilfe initiierte Richtlinie für sämtliche Krebserkrankungen. Hierin haben führende Ärztinnen, Ärzte und andere Wissenschaftler:innen aus verschiedensten Fachgremien sich damit auseinander gesetzt, welche Behandlungen bei welcher Krebserkrankung sinnvoll sind und welche Maßnahmen unterstützend wirken. Jetzt gab es eine Aktualisierung des Leitlinienprogramms Onkologie für Brustkrebs. Ein Kapitel zum Thema „Beeinflussbare Lebensstilfaktoren“ ist neu hinzugekommen. Endlich wurde aufgenommen, dass unser Lebensstil eben doch großen Einfluss auf Krebs hat und wie man das Krebsrisiko senken kann. Die Tage von Aussagen wie „Essen Sie ruhig so weiter wie bisher“ oder „Schonen Sie sich, nicht körperlich überanstrengen“ oder „Bei Krebs kann man nichts machen, ist halt Pech“ sind hoffentlich bald gezählt. Es sind die ganz klassischen Aspekte, die dabei eine Rolle spielen, die ich auch immer wieder benenne:

Auch die Frage, inwieweit Nahrungsergänzungsmittel gut sind, wird hier behandelt. Ich habe mir das Leitlinienprogramm Onkologie für Brustkrebs mal vorgenommen und auf interessante Aspekte durchleuchtet. Das Best-of habe ich hier für dich zusammengefasst. Es geht los Laut dem Leitlinienprogramm ist die Nachsorge nun nicht nur auf ein mögliches Rezidiv gerichtet, sondern umfasst auch die Empfehlung, generell seine Gesundheit zu erhalten. Dazu sollte beraten und geschult werden. Das umfasst auch den Lebensstil, insbesondere Bewegung und Ernährung. Gewicht Starkes Übergewicht steht bei Brustkrebs in Zusammenhang mit höherer Sterblichkeit. In Studien wurde festgestellt, dass Frauen mit einem BMI über 30 ein 46 % höheres Risiko haben, innerhalb der ersten 10 Jahre Fernmetastasen zu entwickeln und ein 38 % höheres Sterberisiko nach 10 Jahren oder länger nach der Erstdiagnose. Hinweis von mir zum BMI: Normalgewicht liegt bei einem BMI zwischen 18,5 - 25. Übergewicht (Präadipositas) liegt bei einem BMI zwischen 25 und 30. Adipositas, also Fettleibigkeit besteht bei einem BMI ab 30. BMI Rechner, wo du Alter, Größe und Gewicht eingeben musst, findest du leicht im Internet. Körperliche Aktivität Körperliche Aktivität und somit der Erhalt eines normalen Körpergewichts verbessert die Lebensqualität. So leiden Frauen weniger unter Fatigue. Es deutet einiges darauf hin, dass durch körperliche Betätigung ein Überlebensvorteil erzielt werden kann. Wer sich nicht genügend bewegt, hat ein höheres Risiko an Osteoporose zu erkranken. Ärzte sind hier aufgerufen, darüber aufzuklären, was Risikofaktoren dafür sind und was eine gesunde Lebensweise bewirken kann. Auch hier sollten übergewichtige und fettleibige Frauen motiviert werden, auf hochkalorische Lebensmittel zu verzichten und sich körperlich zu betätigen, um ein Normalgewicht zu erreichen. Bei Symptomen an Muskeln und Knochen können je nach Indikation folgende Maßnahmen angeboten bekommen: Akupunktur, körperliche Aktivität, Empfehlung für physikalische Therapie und Rehabilitation. Darüberhinaus könnte eine Bewegungstherapie das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine Herzschädigung durch Arzneistoffe bzw. Medikamente reduzieren. Nach der Diagnose sollten Brustkrebspatientinnen schnellstmöglich wieder ihre normalen Alltagsaktivitäten verrichten und darüberhinaus zu weiterer körperlichen Aktivität motiviert werden. Für Brustkrebspatientinnen wird folgendes empfohlen: Mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche oder 75 Minuten intensive körperliche Aktivität pro Woche. An zwei Tagen pro Woche Krafttraining. Brustkrebspatientinnen sollten insbesondere während der Chemo und Anti-Hormon-Therapie ein intensives körperliches Training absolvieren bzw. angeboten bekommen. Studien konnten außerdem zeigen, dass regelmäßiges Krafttraining Schmerzen bei Einnahme von Aromatasehemmer um bis zu 20% reduzieren konnte. Körperliche Aktivität hilft außerdem bei Fatigue, kann Müdigkeit verringern, hilft, sich körperlich und emotional besser zu fühlen und die Erkrankung zu verarbeiten. Polyneuropathien Bei Polyneuropathien werden in den Leitlinien folgende Maßnahmen empfohlen:

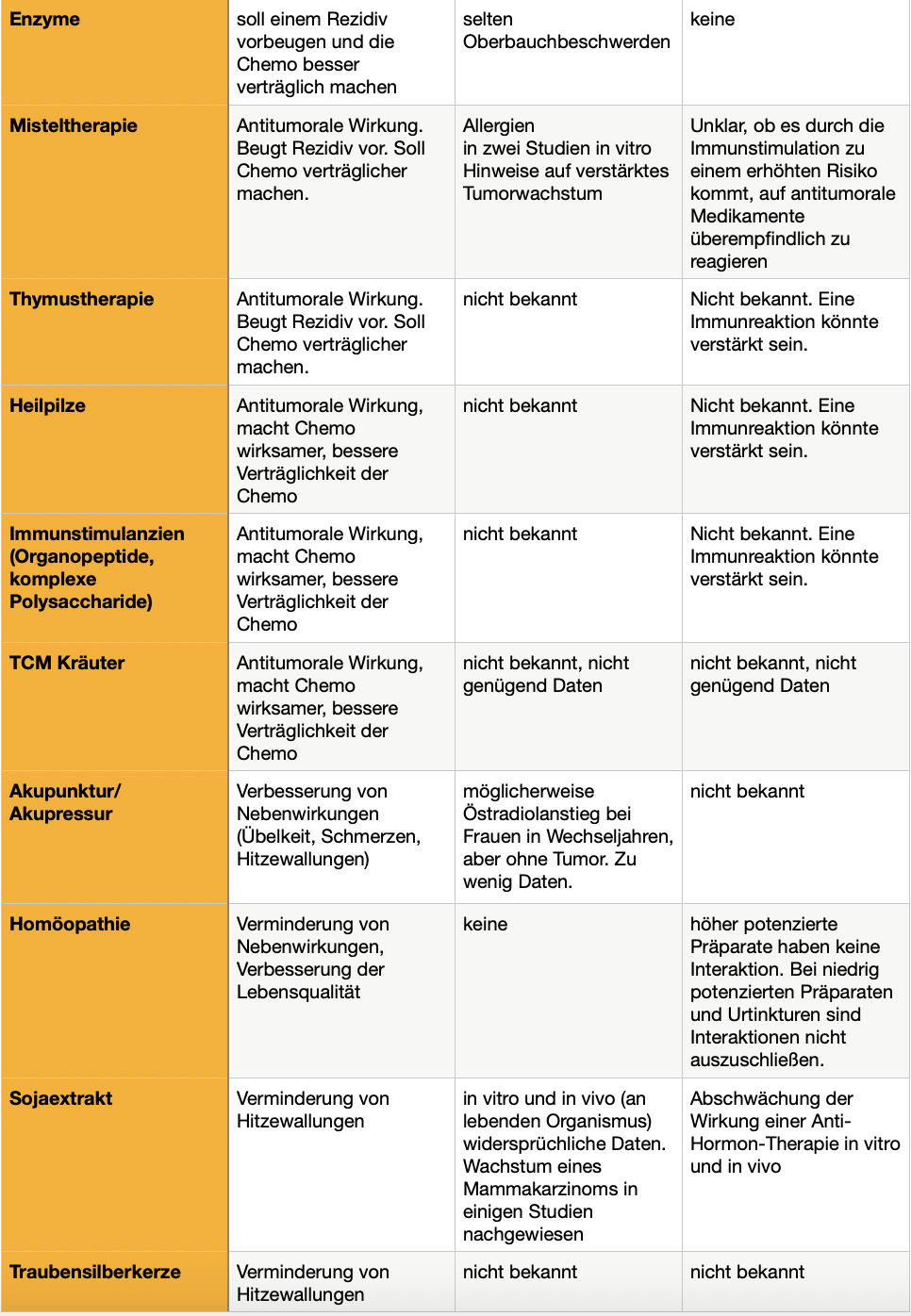

Ernährung Bezüglich der Ernährung werden viel Gemüse, Obst, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte empfohlen, sowie wenig gesättigte Fette und wenig Alkohol (maximal 10 g pro Tag). Wenig Alkohol Konsum insbesondere zur Vermeidung von späten Rezidiven (mehr als 5 Jahre nach Erstdiagnose) bei Rezeptor-positiven Erkrankungen. Meine Anmerkung zur Alkoholmenge: 10 - 12 g reinen Alkohols sind ungefähr in einem Standardglas des jeweiligen alkoholischen Getränks enthalten. Zum Beispiel 0,3 L Bier, 0,125 L Wein, 0,1 L Sekt oder 4 cl Schnaps. Das Risiko für Brustkrebs wird durch eine fett- und zuckerreiche westliche Ernährung erhöht, während eine gesundheitsförderliche Ernährung das Risiko senkt. Eine ausgewogene Mischkost wird empfohlen. Eine Studie ergab, dass die Häufigkeit einer Brustkrebserkrankung bei einer Mittelmeerkost mit Olivenöl um 62%, mit Nüssen 34% niedriger war. Auch der Verzehr von Hülsenfrüchten ist mit einem niedrigerem Brustkrebsrisiko assoziiert. Dagegen erhöht sich das Risiko beim hohen Konsum von Fleisch und stark verarbeitetem Fleisch. Erstaunlicherweise wird in den Leitlinien aufgeführt, dass eine Metaanalyse ergab, dass das Brustkrebs Risiko beim Konsum von Milch und Milchprodukten erniedrigt war. Anmerkung: Ich habe diese Studie nochmal nachgelesen. Darin heißt es im Ergebnis (übersetzt aus dem Englischen): "Die Ergebnisse der vorliegenden Meta-Analyse deuten darauf hin, dass ein erhöhter Verzehr von Milchprodukten insgesamt, nicht aber von Milch, mit einem geringeren Brustkrebsrisiko verbunden sein könnte". Jetzt mag sich jede ihr eigenes Bild zum Thema Milch machen... Rauchen Eine weitere Empfehlung ist, nicht zu rauchen. Raucherinnen sollten Entwöhnungsprogramme empfohlen werden. Bei Raucherinnen ist die Sterberate bei Brustkrebs um 33% erhöht. Komplementäre Methoden und Nahrungsergänzungsmittel Immer mehr Frauen haben das Bedürfnis, ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen zu wollen und mit Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen. Hier sollten die Ärzte aufklären, ob es mögliche Risiken oder sogar Interaktionen mit der Therapie gibt. In den Leitlinien werden folgende Substanzen/Maßnahmen, ihren propagierten Einsatz, Nebenwirkungen und ob es Interaktionen mit der Therapie gibt, aufgeführt: Mein Fazit:

Während der Therapie sind demnach völlig unbedenklich: Vitamin D, Selen, Grüner Tee, Omega-3 Fettsäuren, Enzyme, hochpotenzierte homöopathische Mittel und Traubensilberkerze. Grundsätzlich wird empfohlen, während einer Chemo-, Hormon- oder Strahlentherapie Vitamine und Mikronährstoffe möglichst über die natürliche Ernährung zuzuführen. Iss den Regenbogen! Wenn ein Mangelzustand nachgewiesen ist, soll dieser ausgeglichen werden. Und wichtig: Bewegung, Bewegung, Bewegung! Quellen: Leitlinienprogramm Onkologie Mammakarzinom https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/Mammakarzinom_4_0/Version_4.4/LL_Mammakarzinom_Langversion_4.4.pdf Studie Verzehr von Milch und Milchprodukten bei Brustkrebs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21442197/ |

|||||||